LEADERS BLOG

押し入れ整理はパンドラの箱になるの続編です。

社会人になりたての頃の当時の研修資料を見つけました。

はい、熟読タイムの始まりです。

その資料とは「正しい言葉の使い方」

・あらかじめ予定していた×➡予定していた〇

・違和感を感じる×➡違和感がある〇

・犯罪を犯す×➡罪を犯す

等々、これらはすべて同じ意味の重複とされるもので正しい言葉の使い方ではない。

久しぶりに読みましたが・・・あぁすっかり忘れています。何なら普段使ってしまっていますね・・・。

もはや、×の使い方が一般的な気がしますね。

とは言え、日本人としては正しい日本語は使える人でありたいです。

ということで、宣言させてください。

「年内中に資料を読み、あらためて学び直ししたいと思います。若い時と違って自分に自信がないですが・・・」➡×

(年内に資料を読み、あらためて学び直ししたいと思います。若い時と違って自信がないですが・・・)

➡〇

「もしも社会主義の国に生まれそこで生活していたら、今自分は何をしているだろうか?」

皆さんどうでしょう、考えたことありますか?

これは先日三和物産が実施した、あるゲストを招待しての講演会の中でそのゲストが投げかけてくれた問いです。

社会主義ってなんだろう?

資本主義とはどう違うんだろう?

社会主義の国で僕だったらどう生きるんだろう?

社会主義の国に住む人って何に喜び何に悩んでいるんだろ?

といった「?」がドバドバ湧いてきて、かなり興奮したことを今もはっきり覚えています。

なんか知らない土地や国を旅行して不安になったり途方にくれた時に感じる「敏感」さ、というか、うまくコトバにできないのですが「全ての物事に強烈な好奇心が発動する感覚」に近いものを感じました。自分が存在している社会があたりまえに持つ価値観を、その前提からひっくり返して想像することの面白さに、興奮したんだと思います。

その時以来、疲れた時や行き詰まった時は、前提をガラッと変えてそこで自分が何を感じるのかをイメージしながらリフレッシュしています。

え?それは一般的に現実逃避と呼ぶものでは・・、ですって?

違います!前提を問い直すことで体験できる「思考旅行(妄想)」です!

毎日お疲れのみなさん、お試しあれ!

<追伸>

もし僕が社会主義の国で生活していたら、きっと農業と漁業と狩猟を生業とした暮らしをしているような気がします。

神奈川県の高校2年生に授業をしてきました。 テーマは「Futures Literacy 複数形の未来と意思決定」というちょっと難しそうな授業。

テーマを聞いて、葬祭用品メーカーが高校生に何を話そうかなぁって迷いました。「死」とか「別れ」って、普段あまり話題にしないテーマですよね。特に若い人たちにとっては、なおさらです。だからこそ、未来の意思決定の際に「死」や「別れ」を通して面白い観点や問いを投げかけれるんじゃないかと思いました。そこで「誰にでもいつかくる終わりについて考えることで、人生のヒントが見つかるかも」をメインメッセージにして話してみることにしました。

授業では、三和物産が目指してきた「もっとカジュアルに死から生を考えてもいい社会」を表現した商品やサービスを中心に紹介しました。 特に「ゆめだっこ」や「雲もなか」は反応が想像以上に良かったです。生徒たちからは「死について前向きに家族と話してみたい!」とか「周りの人への感謝の気持ちを大切にしたい!」なんて感想をもらいました。

あと、就活生向けに企画した「死ンキング展」の、一部のコンテンツを体験してもらいました。

未来のことを考えるとき、実は「死」や「別れ」について考えることで、自分にとって本当に大切なものが見えてくるんです。これって、未来を選ぶときのすごく大事なヒントになると思うんです。「死」や「別れ」を扱う会社だからこそ、未来をよくするための観点や問いを発信することができる。今回授業をして、改めて面白いこととがまだまだできる可能性を感じました。

人は表情などから相手の気持ちが読めるようになり、協力し合えることで集団として生き延びてきたといわれている。

狼は絶滅危惧種であるが祖先を同じくする犬は人に寄り添い、自己家畜化の道を選んで生き延びてきた。

人の場合はそれが過剰になったり、相手の気持ちを実際とは異なるように読んでしまうことで様々な問題も起こっている。そのことで心を病んだりする人も多いようだ。

進化と共にやっかいな心の問題も併せ持ってきた。

一方でその問題を回避するように人には言葉があり、対話できるという能力がある。

表情、対話、行動など複合的なコミュニケーションで心と心が通じ合えると正しく気持ちを理解できるようになるのだろうか。

「競歩」という陸上競技をご存じでしょうか?

競歩は、足の接地や膝の伸びに関する厳しいルールがあり、長時間同じ姿勢を守りながら歩行することが求められ「最も過酷な陸上競技」とも呼ばれています。今年、男子20キロ競歩の世界記録保持者・鈴木選手(石川県出身)が引退を発表しましたが、日本の競歩は実は世界のトップレベルで戦う強豪国のひとつです。

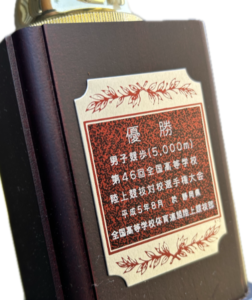

そんな私も、かつては高校時代に5,000m競歩でインターハイ優勝を果たし、一時は「日本一」の称号を手にしたことがあります。30年も前の話で、競技人口が少なかった時代ですが、それでも当時は必死にトレーニングに励んでいました。

先日、その頃の恩師と再会した際、競技レベルの進化について話が弾みました。指導方法に関しても、「当時は根性論でピッチとストライドを速く、大きくすることに注力していたが、今はスムーズな重心移動が重要視される」と恩師は語っていました。

歩く・走るというシンプルな動作でさえ、技術や考え方は日々進化しています。わずか0.1秒を削るために積み重ねられた知識と経験が、過去の常識を覆し、新たな常識を生み出している。競技の奥深さ、そして過去の成功体験に安住せず進化し続けることの大切さを、改めて感じさせられました。

- 2025.4

- 2025.2

- 2025.1

- 2024.12

- 2024.11

- 2024.10

- 2024.9

- 2024.8

- 2024.7

- 2024.6

- 2024.5

- 2023.12

- 2023.11

- 2023.10

- 2023.9

- 2023.8

- 2023.7

- 2023.6

- 2023.5

- 2023.4

- 2023.3

- 2023.2

- 2023.1

- 2022.12

- 2022.11

- 2022.10

- 2022.9

- 2022.8

- 2022.7

- 2022.6

- 2022.5

- 2022.4

- 2022.3

- 2022.2

- 2022.1

- 2021.12

- 2021.11

- 2021.10

- 2021.9

- 2021.8

- 2021.7

- 2021.6

- 2021.5

- 2021.4

- 2021.3

- 2021.2

- 2021.1

- 2020.12

- 2020.11

- 2020.10

- 2020.9

- 2020.8

- 2020.7

- 2020.6

- 2020.5

- 2020.4

- 2020.3

- 2020.2

- 2020.1

- 2019.12

- 2019.11

- 2019.10

- 2019.9

- 2019.8

- 2019.7

- 2019.6